オープンスクール開催決定!

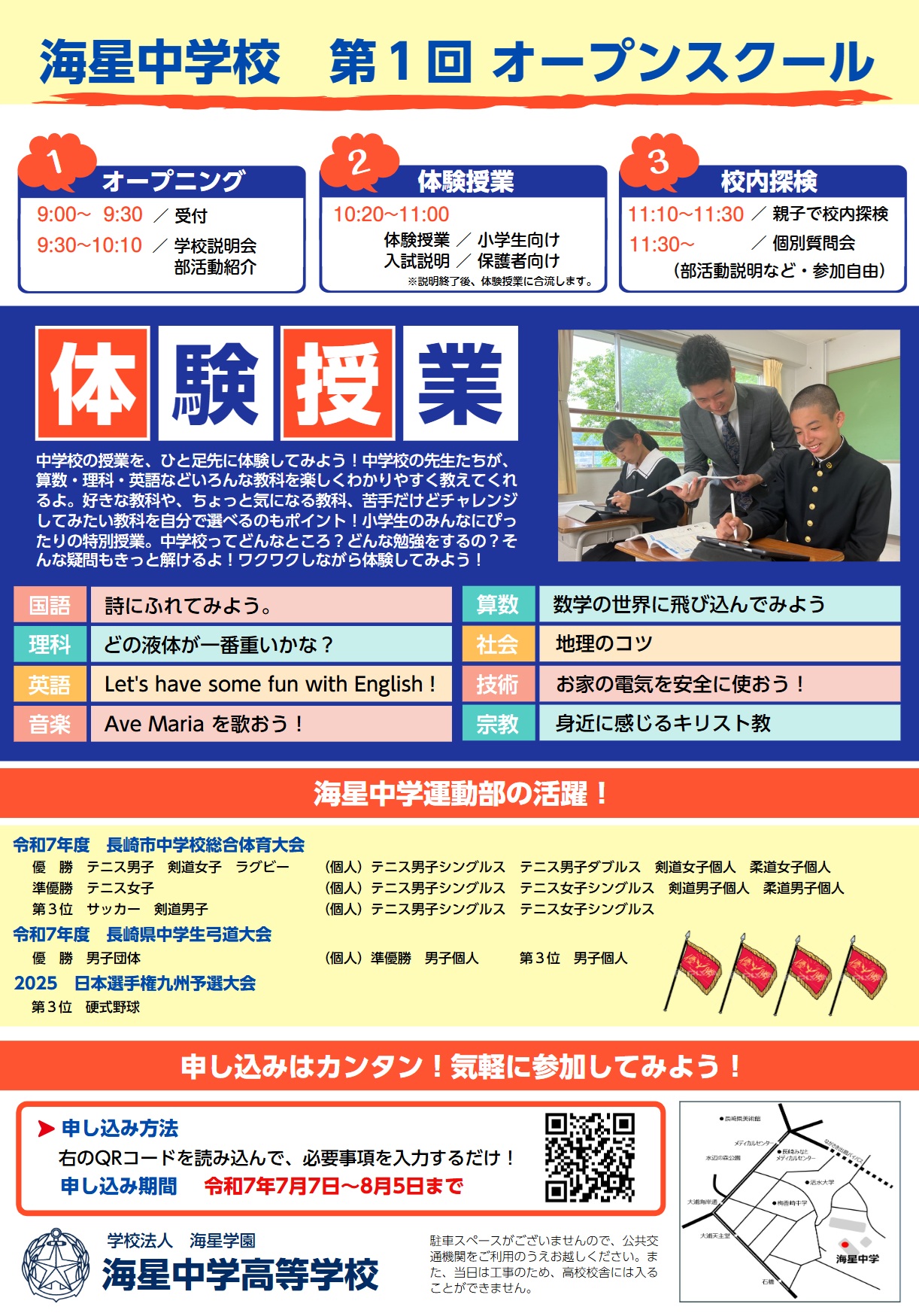

8月8日(金)第1回海星中学校 オープンスクールを開催します。

現在、長崎市近郊の小学校にはチラシを配布しています。

新たに導入する入試制度の説明会に加え、授業体験、部活動紹介など盛りだくさんの予定です。

地域最大級の私学の学びに触れてみませんか?

お申し込みはこちらからどうぞ。

情熱と冷静の間

「これねえ、がんらむ」「おお、すごい、じょうずじょうず~」スマホの画面いっぱいに広げられた画用紙。その上には、やけにカクカクした人型っぽいものが無造作なタッチでいくつも描きあげられている。日曜の夕方、昔なじみの友人からかかってきた電話はこのような感じで始まった。

この間までトミカやプラレールで床を埋めつくしていたのに、今度はガンダムにはまったのかあ。私は三歳になった友人の息子さんが熱く語るガンダムのカッコよさに相槌を打ちながら、彼の生き生きした表情に目をやった。

何かに熱中して抜け出せなくなることを「病膏肓に入る(やまいこうこうにいる)」といい、春秋時代の中国での故事から来ている言葉である。

元は膏(心臓)と肓(横隔膜)の間に病巣があって、手がつけられないほどの重い病状をいう表現だったのが、そこから派生して抜け出せなくなるくらい熱中するという意味を持つようになったのだそうだ。

元が病状の表現だけに、あまりいい意味では使われない言葉である。

「身を持ち崩す」「失う」といったマイナスのイメージを持つ語とセットにされることも多い表現ではあるのだ。

「それでね、がんらむがだーんってなってやっつけたの」大きな身振り手振りを付け、

目をキラキラさせながら私に向けて語る彼の様子は、そんな言葉のイメージも感じなくなるほどエネルギッシュでステキである。

何かに夢中になり、はまり込む情熱があること。これは年齢を問わないものだろう。時にその情熱が自分を苦しめたり、悩ませたりすることもあるのだろうが、それをものともせずに取り組む姿勢は美しいし、尊いものなのだと私は思う。

こうした経験を通して多くのことを学んでいってもらいたいものだ。いつか彼もエンジニアとかアニメーターを目指し、その時に私とのこんなやり取りを懐かしく思い出してくれる日もやってくるかもしれない。

さて、本校では現在、異文化交流海外研修が行われている。

韓国・Pungsaeng Middle School から17名の生徒さんが、本校生徒の自宅でホームステイをしながら日常生活を共に過ごすバディシステムを導入している。

昨日は、佐和着付け教室の先生方のご協力の下、浴衣の着付け体験を行った。

また、その後、研修には参加しない一般生徒が準備した縁日体験も行った。

わたがし、ポップコーン、魚釣り、くじ、スーパーボールすくいなど、浴衣を着たままお祭りの雰囲気を楽しんでくれた。

研修に参加する生徒たちだけでなく、縁日の準備を買って出てくれたボランティアの生徒たちも、大きな学びを手にしているのは間違いない。

特に、縁日ボランティアは片づけまで熱心に行ってくれた。

楽しい時間を過ごすだけならだれでもできるが、その後の片づけまで向き合うことができる彼らの姿は、本当に有難く頼もしいものである。

はまり込む情熱の形も、それにより手にする達成感もさまざまだが、一人ひとりの学びや経験をこれからも見守っていきたい。

「しちがつにね、これが出るの。ぼくねえ、これほしいの」しみじみしているうちに話題が別の方向に進みつつあった。画用紙に続いて彼が提示してきたのはカタログのようなものであり、そこには彼の言うところの「がんらむの、いちばんつよいやつ」が決めポーズをとりつつ存在をアピールしていた。

情熱は尊いが、時に外部からの出資を要する場合もある。それはわかる。わかるのだが、なぜ君はお父さんの一友人である私にそんな案件を持ちかけてくるのだ。

「へぇーそうなのー。お父さんお母さんにお願いしなきゃねー」このキラキラした眼差しを前にして、ズバッと断るのはさすがに無理だ。

しかし、かといって全面的に承諾というわけにもいかない。情熱と向き合い、冷静に話し合いを進める覚悟を決め、私は彼との交渉を開始したのだった。(結果についてはお察しください)