先週の正午、ソフトテニスコートに伸びた影が目にとまりました。マリア像のシルエットがはっきりと形を描くほどの陽射し。澄んだ空気とともに、秋の上天気を感じた瞬間でした。

10月13日(月曜・スポーツの日)には、大阪・夢洲で開催されていた万博が閉幕。

各地で秋の行事がにぎわう中、「長崎くんち2025」も好天に恵まれた3日間となりました。

「ながさきピース文化祭2025」への機運醸成のための取材撮影

10月7日(火曜)前日(まえび)、本校の放送部をはじめ他校の新聞部・写真部が、長崎くんちの県設置桟敷席へ招待されました。長崎に対する誇りや郷土愛を醸成することを目的に奉納踊りを体感してもらい、「みずみずしい高校生の視点」から伝統あるおくんちのPR活動を行ってほしいと、ながさきPR戦略課から依頼を受けたものです。

今年で3度目となる秋の風物詩「長崎くんち」を取材した放送部。

お旅所会場までの様子をインサートカットとしてカメラに収めます。

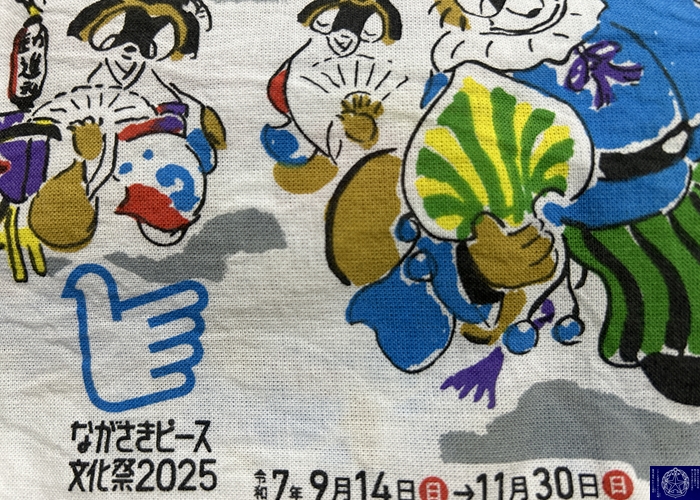

会場内には、長崎市のたぬき絵作家・堤けんじさんのお姿もありました。司会の方のアナウンスで紹介された後、高校生桟敷席へ。撮影の準備をしていた生徒に声をかけてくださいました。そこで思いがけないサプライズのプレゼントがありました。

徐々に会場内桟敷席が見物客で埋まってきました。

堤さんが手がけた手ぬぐいを広げて〝くんちっ子〟姿で撮影。

(衣装に身を包んだたぬきたちが6カ町の演し物をにぎやかに披露する様子が描かれています。)

よく見ると、開幕した「ながさきピース文化祭2025」のロゴもあしらわれており、伝統と新しい文化の橋渡しを感じさせます。

秋晴れの空の下、演舞の一時間前。大波止(お旅所)では、恒例となった「お旅所を守る会」の方々による掛け声の練習が行われ、それぞれの桟敷席から「モッテコーイ!」の声が響きます。今年は、高校生桟敷席代表の一声を本校の放送部員が務めました。

ことしで2度目の撮影となる放送部員は、踊り手の減少など、祭りの現状にも目を向けながら取材に臨みました。

「直に祭りを体感することができて、しかも、進行の方が解説するおくんちの内容を聞きながら撮影して感じたことは、こういった形で記録をして伝統を残す、つなぐという試みが大切だということです。自分たちが撮った映像が、長崎くんちを盛り上げる一助となれば嬉しいです。」とコメント。

(演し物の出番スケジュールを確認し、1年生・2年生部員が交代で撮影に挑みました)

こちらは、昨年からエリアが拡大され用意された撮影席。なんと真正面からの撮影エリア。音声マイクも準備してスタンバイ。「天気が良すぎてまぶしかったのですが、それ以上に演し物の迫力が身体に伝わってきて凄かったです」と初めて参加した1年生がコメント。

取材は「ふるさと長崎への誇り」や「ながさき愛」を育てる学びの一環として行われ、取材エリアを広げながら、祭りの熱気を記録に残すことができました。

今年出演した踊町(西古川町、新大工町、諏訪町、榎津町、賑町、新橋町)は、いずれも2015年以来10年ぶりの奉納となり、新型コロナの影響を乗り越えての参加であることを知りました。地元の人々の喜びが、歓喜の中から伝わってきました。また、本校の生徒の中にも踊り手として参加する姿があり、地域と学校のつながりが改めて感じられる取材となりました。(※踊町の演し物の写真を一部紹介しています。後半でご覧ください。)

この熱気を伝える映像の上映日は、2026年に予定されています。

祭りの後も掛け声の余韻が伝わってきました。

「モッテコーイ、モッテコイ!」長崎くんちを象徴する掛け声の一つ。

「ショモーヤーレ」所望といった語源に由来し、観客と踊り手の呼応が生まれる瞬間。

「フトーマワレ!」今年も色鮮やかな傘鉾が登場しました。傘鉾が回るときに響く掛け声。

回り終えた瞬間には「ヨイヤー!」の声が重なる。掛け声の一つひとつに、長崎の祭りの息づかいがあります。

カメラを向ける生徒たちは、映像の美しさ(見映え)だけでなく、その舞台を支える人々の誇り(見栄え)にも目を向けていました。

放送部員が記録するのは、見映えのする舞だけではない。

掛け声や歓声、その一瞬の表情。

声と映像の両方で「長崎くんち」を残していきます。

※写真は「長崎くんち2025」:高校生から見たくんち撮影の様子