本日、2月19日(水)の朝は気温3℃、体感温度は-3℃。晴れてはいるものの、時折ゾクッとするような寒さが続いています。暦の上では「雨水(うすい)」にあたり、雪が雨へと変わり、大地を潤す季節とされています。しかし、昨夜の天気予報によると、日本列島には強い寒気が流れ込み、週の後半にかけて気温が一気に下がるとのこと。冷たい雨も降り、さらに体を冷やしそうです。暖かさを感じた後の寒さは、体への負担が大きくなります。体調を崩さないよう、十分に気をつけて過ごしましょう。

「挑戦の先に—高校生が体感した起業家精神」

((株)ARROWS代表取締役社長・浅谷治希氏を囲んで参加校記念撮影風景)

起業家教育プログラム実施支援の1年間の集大成として、令和7年2月1日(土)に「起業家教育プログラム実施報告会」が東京で開催されました。会場は、東京メトロ東西線「茅場町駅」直結のビル『KABUTO ONE』。館内に入ると、「日本資本主義の父」と称される渋沢栄一のオブジェが出迎えます。一万円札の肖像としても知られる彼の姿は、兜町の新たなフォトスポットとしての役割も担っているそうです。思わずシャッターを切る参加者も多く見られました。

令和6年度の報告会には、起業家教育プログラム実施支援校20校に加え、日本政策金融公庫高校生ビジネスプラン・グランプリ受賞校1校が参加しました。

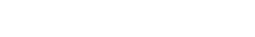

(日本政策金融公庫高校生ビジネスプラン・グランプリ受賞校のプレゼン)

各校のプレゼンでは、地元地域の活性化や社会格差の解消に焦点を当てたもの、プロダクト開発に関連するものなど、多彩なテーマが発表されました。中には、実際に起業に向けた具体的なアクションを起こしている事例もあり、発表に耳を傾けながらメモを取る高校生の姿が多く見受けられました

(校内選考を経て東京行きの切符を手にしたチーム「CREATE NK(CREATE=創る、N=長崎、K=海星)」代表2名のプレゼン)

当日は、ビジネスや起業についての知識や経験がなくとも、高校生が何に関心を持ち、問いを立て、どのように課題を見出し、解決へと挑戦しているのかを知ることができ、大変有意義な時間となりました。

海星高校の発表は第1部の終盤、21校中19番目の出番。大型スクリーンにタイトルが映し出されると、本田くん(2S1)と尾﨑くん(2S3)のプレゼンがスタート。テーマは「プロとつくる、世界に一つだけの長崎土産」。

扇子を武器に、日本文化を体験できるショップというコンセプトを伝える内容でした。前日に会場の下見を行い、発表ステージの使い方や声の響きをシミュレーション。当日の持ち時間5分を最大限に活かすため、どのポイントを強調するか入念に話し合った成果もあり、本番は時間内に収めることができ、納得のいくプレゼンとなりました。

このビジネスアイデアがブラッシュアップされたのは、報告会から遡ること1カ月前。昨年の10月頃テレビ番組や新聞の特集で、学生起業家の話題を目にしたことがきっかけでした。インバウンド客向けに群馬の高崎だるまを販売し、さらにパリコレ進出を目指すというビジネスプランに触れ、「CREATE NK」のプランとの共通点を見出したのです。特に、価格設定の考え方を参考にし、強気の価格戦略を「扇子」にも取り入れました。ただ、収支計画や実現に向けた具体的なステップが十分に整理できなかった点は課題として残りました。しかし、プランの発想のきっかけ、解決したい課題、ターゲットの明確化については、本田・尾﨑ペアが深く考え抜くことができました。「扇子の実演シーン」への評価も上々でした。

第2部では、(株)ARROWS代表取締役社長・浅谷治希氏による起業家講演会が行われ、「新たな価値を生み出すために必要な考え方と、そのために身につけるべき2つのスキル」についてお話がありました。浅谷氏は、アントレプレナーシップ(起業家精神)は起業に限らず、あらゆる分野で必要な考え方であり、若い世代から育むべき精神であると語りました。また、Growth Mindset(成長思考)は後天的に身につけることが可能であり、「学習」「環境」「経験」によって変化できると強調。さらに、言語力とメタ認知を磨くことの重要性についても言及されました。

最後に、“人間の能力は後天的に開発可能です。 自分の可能性を信じてください。 自分の最大の味方は自分です。”という激励メッセージが送られました。

参加した生徒の感想(一部抜粋)です。

本田くん:

私はこの起業家プログラムを通して、「起業とは試行錯誤を重ねながら、多くの人とつながり、一つの形にしていくこと」 だと考えました。選考会前は、中小機構の方にアドバイスをいただきながら、私たちだけで試行錯誤を重ねました。「プレゼンは説明ではなく対話だよ」という先生方のアドバイスをもとに、表現を工夫し、興味を引けるようにしました。本番では緊張しながらも、練習通りにプレゼンができ、大きな達成感を味わいました。私たちはプランを考える際に意見が対立し、なかなか前に進めないことが多々ありました。しかし、発表後に起業家の浅谷さんの講義を受け、「できなさそうでも決して諦めず、意見が対立したときには事前に決定者を決めておくことで前に進める」という言葉に感銘を受け納得しました。将来、何かにおいて起業するという道を考えているので、今回の起業家プログラムは私にとって 「起業するとはどういうことか」 を学ぶ大変貴重な経験となりました。

尾﨑くん:

思いがけず東京行きが決まり、そこからまた初心にかえって指摘があった点を洗い出すところから始まりました。さらに、私たちのプレゼンの内容を全く知らない先生方にも見てもらう機会も得ました。「なぜその言葉が必要なのか」「データを示す根拠は?」「そのスライドの順番で制限時間内に伝えられるのか?」など、「多くのなぜ」の繰り返しに、かなり頭を悩ませましたが、プレゼンの質を上げるためにも重要なことなので、多方面にわたりネットを使って調べたり、教科担当の先生に尋ねたりして、スライドを完成させていきました。さまざまな壁に出くわした私たちですが、臆せず挑戦し続けたことで、最後に納得のいく発表ができたのだと思います。起業家の浅谷さんがおっしゃっていた「挑戦することの大切さ」を、身をもって実感することができました。

今回の報告会を通じて、参加した生徒たちは起業家精神の大切さを実感し、新たな価値を生み出す挑戦に大きな刺激を受けました。しかし、この学びを一過性のものにせず、学校内で継続的に起業家精神を育む環境を整えることが今後の課題です。そのためには、生徒が主体的に考え、行動し、試行錯誤を繰り返しながら学びを深める「自走型」の仕組みづくりが不可欠となります。たとえば、地域の企業や専門家との連携を強化し、実践的な学びの場を増やすことや、学校内で定期的にビジネスプラン発表の機会を設けることなどが挙げられます。起業家教育を単なるプログラムで終わらせず、学校文化の一部として根付かせるため、今後も取り組んでいきたいと思います。

最後に、本プログラムの実施に際し、多大なるご指導をいただいた中小企業基盤整備機構の講師の先生方、そして校内外で支えてくださった先生方に心より感謝申し上げます。この場をお借りしてお礼申し上げます。

※写真は令和6年度「起業家教育プログラム実施報告会」の模様。